こんにちは。国際交流員のザビエルです。

名張市(三重県)では、10月26日と27日の週末秋祭りが開催され、今年の豊作を祝うとともに来年の実りの祈願が行われました。この祭りは、名張を治めていた藤堂高吉が1600年代に始めたといわれており、400年近く経った今でも人々に親しまれています。かつて、この祭りは庶民が唯一、侍の装いをして町を練り歩くことができる機会だったそうです。今年は、市長をはじめとする地元の有力者が松明行列の担い手となり、たいまつを灯して収穫への感謝を捧げ、来年の豊穣を願いました。

たいまつ行列の開始を待つ間も、道路の両側には屋台が並び、食べ物や飲み物、雑貨など様々なものが売られ、にぎやかで家族連れにも楽しめる雰囲気が広がっていました。

たいまつと神輿が織りなす伝統の祭り

たいまつ行列が宇流冨志禰(うるふしね)神社で始まるのは午後8時と聞いていたので、よく見えるスポットを確保しようと私は7時半頃に到着することにしました。しかし、現地に着いたときにはすでに祭りの雰囲気は最高潮に達していました。たいまつが点火される漆船神社の周辺には多くの人が集まっていましたが、たいまつ行列はまだ到着していなかったため、私は周囲を散策することにしました。

秋の夜の祭りにはなにか独特の雰囲気がありました。通りにはさまざまな屋台が並び、威勢のいい掛け声が響く。子どもたちが走り回り、残りの家族がその後を追う。風に乗って漂う屋台の食べ物の匂い、そして、つるべが落ちるように急速に暗くなる空を背景に静かに佇む神社の神聖な空気。

やがてたいまつ行列が到着し、いよいよかがり火が灯されます。私は、4つのかがり火が順番に規律正しく点火されるのだろうとなんとなく思っていました。まるで、周囲の神聖な空気が自然の力を抑え、炎にも静寂を強いるかのように思えたからです。しかし、実際は想像していたのとは全く違いました!火がついた瞬間、4つのたいまつは瞬く間に巨大な炎の柱へと化しました。ゆらめく炎がたいまつの中で踊り、強烈な熱を放っていました。

文字通り熱気に包まれながら、炎のすぐそばで「獅子舞」が披露されました。2~3人が1組となって獅子の頭と体を操り、観客の前で舞を披露します。この舞は厄除けの意味を持つとされているそうです。さっきまで走り回っていた子供たちが、怖いけど楽しい、といった表情で、目の前を行ったり来たりする獅子を見つめていました。短い鋭い動きと非常にていねいな動きで構成される獅子舞は、不規則に荒々しく燃え盛る炎とは対照的でした。おそらく、祭りの意図するところはそこにはなかったのかもしれませんが、私にとっては、この対照的な光景が織りなす調和こそが、最も美しい信仰と感謝の形だと感じました。

神輿担ぎに挑戦

翌27日、私は神輿(みこし)担ぎに参加するという貴重な体験をしました。神輿とは、神様が神社から出て人々に祝福を授ける際、神様を乗せて運ぶ「移動式の神殿」です。神輿は精巧な彫刻や金属装飾が施されており、見た目にも華やかですが、その重さはなんと1,000kg以上になることもあり、多くの担ぎ手が力を合わせて運ぶ必要があります。この共同作業こそが、地域の結束を深める重要な意味を持っているのです。

通常、神輿を担ぐのは神社の氏子や地元住民です。それゆえ、この儀式はとても重要なもののように思えたので、私は、これが何世代にもわたって受け継がれてきた伝統なのだと想像していました。家族が代々担ぎ手を務め、年老いて担げなくなると、その役目を子どもたちに引き継いでいく、そんな風に続いてきたのだろうと考えていたのです。そのため、私は参加することに少し不安を感じていました。名張に住んでいるとはいえ、私は本当に「地元民」として受け入れられているのだろうか? 観客として見守るだけなら問題ないですが、神輿担ぎのような神聖な行事に参加するとなると話は全く別です。結局、地域に溶け込んでその一員にになるためには、今回のようなまたとない機会を逃す手はないと考え、参加を決意しました。

ところが、職場の同僚に聞いてみると、意外にも「神輿を担いだことがない」という人がほとんどでした。特に名張のような小規模な町では、地元の高校生などからも担ぎ手を募るのだろうと想像していましたが、必ずしもそうではないようです。私の故郷、ニュージーランドのクライストチャーチで毎年開催されるA&P(農業・農産物)ショーのように、ブースやイベントに参加していなくても、住民は、小学校の遠足の一環だったり何らかの形で参加し、手伝っているものだと思っていました。しかし、実際にはそういうものではなさそうでした。

神輿担ぎ本番

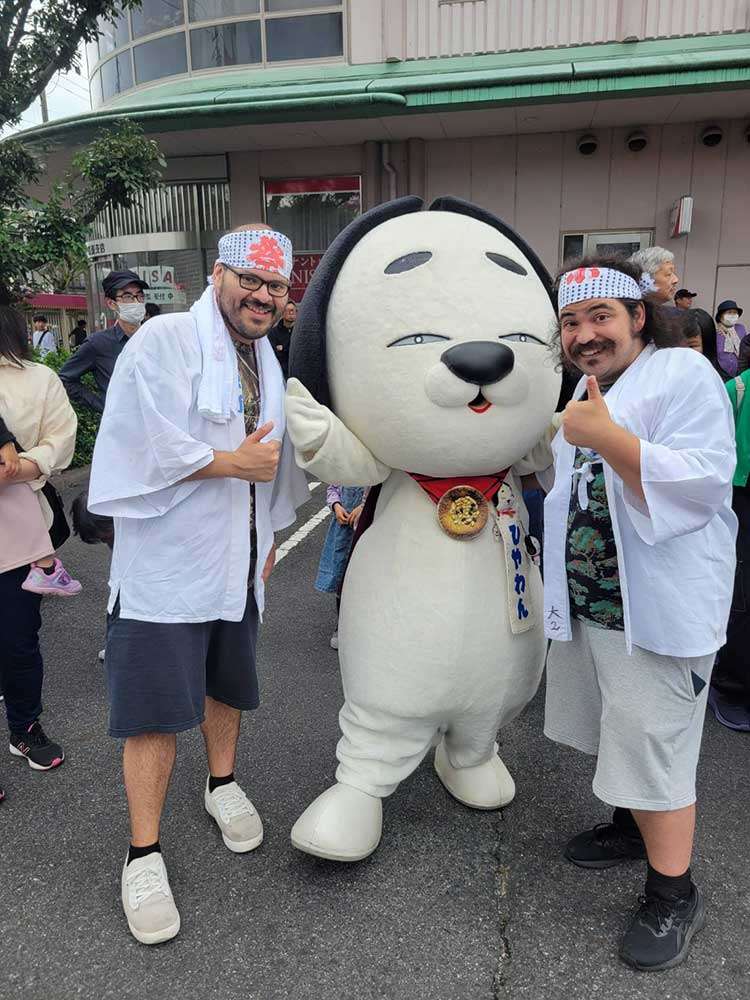

日曜日の早朝7時45分、私は神輿担ぎの集合場所、蛭子神社の近くへ向かいました。そこでは、同じく初参加のALT(外国語指導助手)であるジョナサンと合流しました。集合場所では、グループのリーダーが外で人々の準備を手伝い、神輿の状態を確認するなど、忙しく動き回っていました。ほどなく私たちは近くの民家に通されると、白いはっぴと「祭」の文字が入ったはちまきを渡されました。この格好をするだけで、一気に祭りの気分が高まります。「どんな重いものでも担げる、どんな距離でも歩ける!」そんな気分にさせてくれるのです。

道中では、天狗や鬼の姿をした人たちが一緒に歩きました。聞いてみると、「道中の商店に入り、翌年の商売繁盛を祈願する代わりにお供えを受け取る」という役割があると教えてもらいました。その間、私たちは神輿を揺らしながら大声で掛け声を上げ、神輿の中の神様を楽しませることで、ご加護をいただけるようにするのだそうです。しかし、神輿をみんなで担ぎながら揺らすのはたいへんです。神輿を担ぎながら「もし落としてしまったらどうしよう?」と不安になっていたのですが、それを揺らすと聞いてさらに不安が倍増。しかし、幸い今回そのようなことはありませんでした。

写真提供:伊賀タウン情報 YOU

写真提供:伊賀タウン情報 YOU

私は身長156cmと、他の担ぎ手と比べるとやや小柄だったため、神輿の担ぎ棒が私の肩の数センチ上に浮いていました。ですが、どうにかして貢献しようと、神輿を乗せた肩をすくめるようにして持ち上げようとしました(今思えば、これはよくなかったです。筋肉痛が1週間続きました!)。背の高い人たちは逆に背中を丸めたり体をかがめてバランスを取らなければならず、申し訳なかったです。体重を分散させるには私以外の人が体勢を低くするのが一番簡単な方法でしょうが、彼らはずっと中腰で歩かなければならず現実的ではないです。

それでも、なんとか体勢を整え、予定通り午前8時30分に神輿担ぎを開始しました。

まず私たちは近くの宇流冨志禰神社へ向かいました。歩調を合わせ、リズムを取るために、「チョーサ!」と掛け声をかけながら進みました。(私の場合は、できるだけ大きな声で叫んでいました)。

「チョーサ」は、名張独自の掛け声で、一般的な「わっしょい わっしょい」の代わりに使われます。その意味は「行くぞ!」や、「いち、に!」といった掛け声に近いものです。この掛け声を使うことで、全員の動きを揃え、一体感を持って進むことができます。共通の目的を再確認し、チームとしての結束を強めてくれるのです。

このリズムを取る掛け声は、ニュージーランドのワカ・アマ(Waka Ama、太平洋地域で行われるカヌーレース競技)を思い出させました。ワカ・アマでは、パドリングのタイミングを合わせるためにマオリ語で数を叫びながら漕ぐのです。また、掛け声に集中することで、肉体的負荷から気を紛らわせることもできます。まるでトランス状態に入るように、どれだけ歩いたかや肩にかかる重さを意識せず、ただ「チョーサ!」と繰り返しながら、一歩一歩前へ進むことに集中する…これは少なくとも私にとって、とても心地よい体験でした。

宇流冨志禰神社までは、わずか500メートル、通常なら徒歩5分ほどで到着する距離です。しかし今回は、道中の商店に立ち寄り、福を授けながら進んだため、約1時間もかかりました。

うれしかったのは、立ち寄ったの際に飲み物を振る舞ってくれたことです。当然のことながら、脱水を防ぐために水やその他の飲み物が豊富に用意されていました。しかし、私の目を引いたのは日本酒でした。この神輿担ぎでは、精気を高めるために道中日本酒を飲むのが伝統なのだと教えてもらいました。それを聞いたら、もう飲むしかないでしょう。酒をいただくと、これが驚くほど美味しく、なめらかに喉を通り抜け、お腹の中に心地よい温かさが広がりました。もちろん、主役は祭りでありお酒ではありませんが、それでもこの特別なひとときをより楽しいものにしてくれる素晴らしいご褒美でした。

お酒が飲めない人でもご心配なく。 すべての休憩所には、他の飲み物も豊富に用意されているので、お酒を飲まない人にも配慮されています。

さいごに

終わった後は、体中が痛くて仕方なかったですが、それでも本当にやってよかった!と思える経験でした。

もしあなたがこの祭りに参加してみたいけれど、文化的に踏み込みすぎるのではないかと不安だったり、日本語が話せないことに気後れしているなら、この文章を読んで安心してください。この祭りに関わるすべての人たち— 参加者、主催者、ボランティア、そして見物している地元の人々もみんな、新しい参加者を心から歓迎してくれます。 日本文化のユニークな一面を直接体験できる貴重なチャンスです。たとえ日本語が話せなくても、必ず誰かが気にかけ、仲間に入れてくれるはずです。

だから、ぜひ勇気を出して、一歩踏み出してみてください! 飛び込んでみることで、祭りの一体感や達成感を味わうことができ、神輿の中の神様が直々にあなたを祝福してくれたかのように感じるはずです。